| びわ湖(琵琶湖)の水の電気伝導度について |

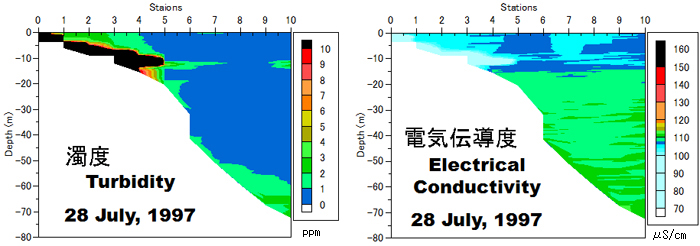

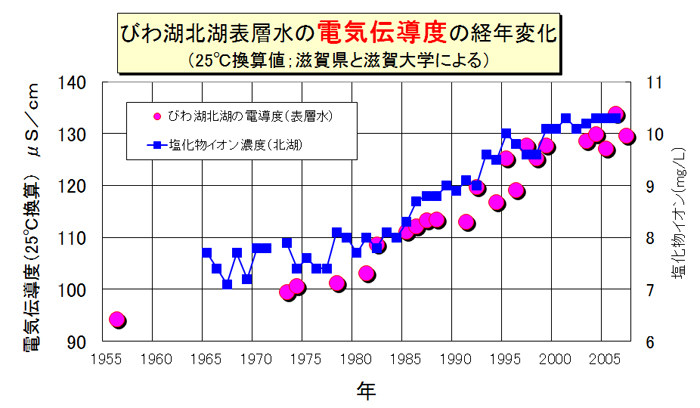

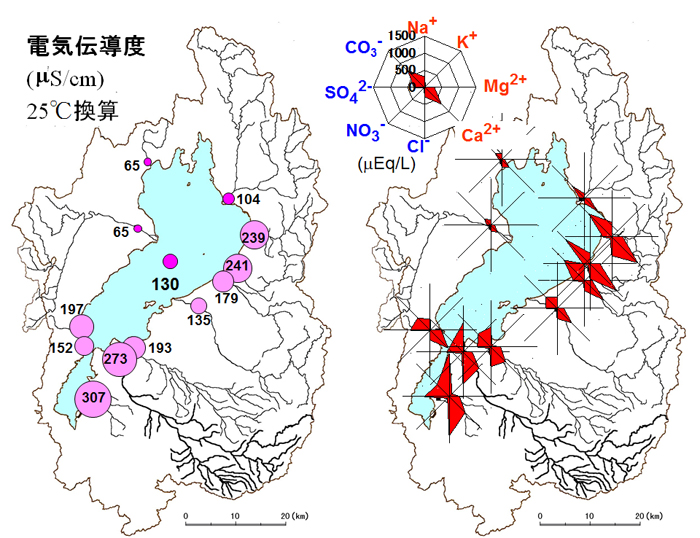

| 電気伝導度(Electrical Conductivity:略してEC)は、水中に溶存しているイオン(電解質)のおおよその総量を知るための指標で、生物・化学的作用を受けにくい「保存性物質」としての性質をもつため,湖水のトレーサー(追跡指標)として有用です。たとえば、電気伝導度の高い河川水が湖に流入したあとで、どのような過程で湖内に分散するかといった問題に対して大きなヒントを与えてくれます。電気伝導度は電気抵抗の逆数なので、単位として従来はohmの逆のmho/cmが用いられていましたが、最近ではμS/cm(マイクロ・ジーメンス)に統一されているようです。 次の図は、野洲川河口沖における濁度と電気伝導度の分布です。大雨の後の観測なので、濁った河川水がびわ湖の水温躍層の中に貫入していますが、電気伝導度についてみると降水によって希釈された低電導度の水であることがわかります。  びわ湖の水質悪化が叫ばれて久しいですが、電気伝導度の経年変化を観てみると次のようになります。 図から、明らかな増加が読み取れます。同時にプロットした塩化物イオン濃度も同様で、この50年ほどの間にびわ湖の塩化物イオンが増え続けていることがわかります。その理由についてはいろいろと議論があるところですが、私たちの日々の暮らしも大いに関係しているのでしょう。  下の図は、びわ湖に流入する主な河川水の電気伝導度と主要イオンを示したものです。びわ湖の電気伝導度が130μS/cmなので、これより低い電気伝導度を持つ河川は安曇川、地内川、姉川くらいで、残りの河川からはびわ湖より高い電気伝導度の水が湖に流入していることになります。これでは、びわ湖の電気伝導度がしだいに上昇するのが当然ですね。ただし、湖東の天野川や芹川などは石灰岩に伴う高電気伝導度なので、人間生活による汚染とは直接の関係はありません。 野洲川の上流では電気伝導度の値は100μS/cm程度なのですが、支流の思川(おもいがわ)に電気伝導度のきわめて高い水が排出されているため、びわ湖に流入する時点でかなり高い値となっています。 また、下水処理水の電気伝導度はびわ湖水の約4倍なので、近江大橋のすぐ南に排水されている下水処理水(温排水)によって、瀬田川の電気伝導度はびわ湖よりもかなり高い値となっています。また、瀬田唐橋のすこし北の右岸(西岸)付近にも工場排水と思われる高電気伝導度水が排出されています。  ところで、電気伝導度は水温によって値が変化し、一般に、1℃の水温上昇で値が約2%増加すると言われています。したがって、現場で測定された電気伝導度は18℃や25℃における値に換算されて議論されます。たとえば、25℃換算の場合には、 EC25=ECt÷{1+α(t-25)} EC25:25℃における電気伝導度 ECt :t℃における電気伝導度 α: 温度係数 t: 水温(℃) という式が広く用いられてきました。びわ湖ではα=0.022がよく用いられました。 ところが、びわ湖水や水道水の温度を少しずつ変化させて電気電導度を測定してみると、温度係数αは一定値ではなく、水温によって変化することがわかりました(詳細については、ENDOHら(2008))。 結論としては、 EC25=β(t)*ECt が正しい温度換算式です。ここで、 β(t)=0.000575t2 - 0.0502t + 1.91 あるいは β(t)=-8.3x10-6t3 + 1.02x10-3t2 -5.67x10-2t + 1.91 とあらわされます。 β(t)を表にすると次のようになります。  |

|

ENDOH, S.ほか(2008):A new method for temperature compensation of electrical conductivity using temperature-fold dependency of fresh water, Limnology, 9: 159-161. に発表しました。 |